Mostrando entradas con la etiqueta EJÉRCITO ROMANO. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta EJÉRCITO ROMANO. Mostrar todas las entradas

| [+/-] | ¿CUÁNTO SABES DE LA CONQUISTA ROMANA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA? EJERCICIO: LAS LEGIONES |

El ejército fue una de las bases de la expansión militar de Roma ¿Sabes más de él que un alumno de la ESO?

Desde las tropas del cartaginés Anibal y sus temidos elefantes de guerra, hasta los combatientes persas. Las legiones han pasado a la historia por haber derrotado a los guerreros más experimentados de medio mundo y por haber sido una pieza clave en la expansión deRoma desde su nacimiento.

Característicos por sus lanzas y sus populares escudos, los legionariosavanzaron por todo tipo de territorios inhóspitos dando a conocer la cultura de su pueblo a base de sangre y pilum. Por todo ello, y porque los romanos sentaron sus posaderas durante varios siglos en laPenínsula Ibérica, son una pieza clave en el temario de Historia del sistema educativo español.

Preguntas:

1. ¿Cuántos soldados formaban una legión romana cuando comenzó la conquista de la Península?

2. ¿Cómo combatía el ejército romano durante aquella época?

3. ¿Cuál era el armamento principal de un legionario romano?

4. ¿Qué rango militar tenía un centurión?

5. ¿Qué función tenía la caballería durante la conquista de la Península Ibérica?

Respuestas:

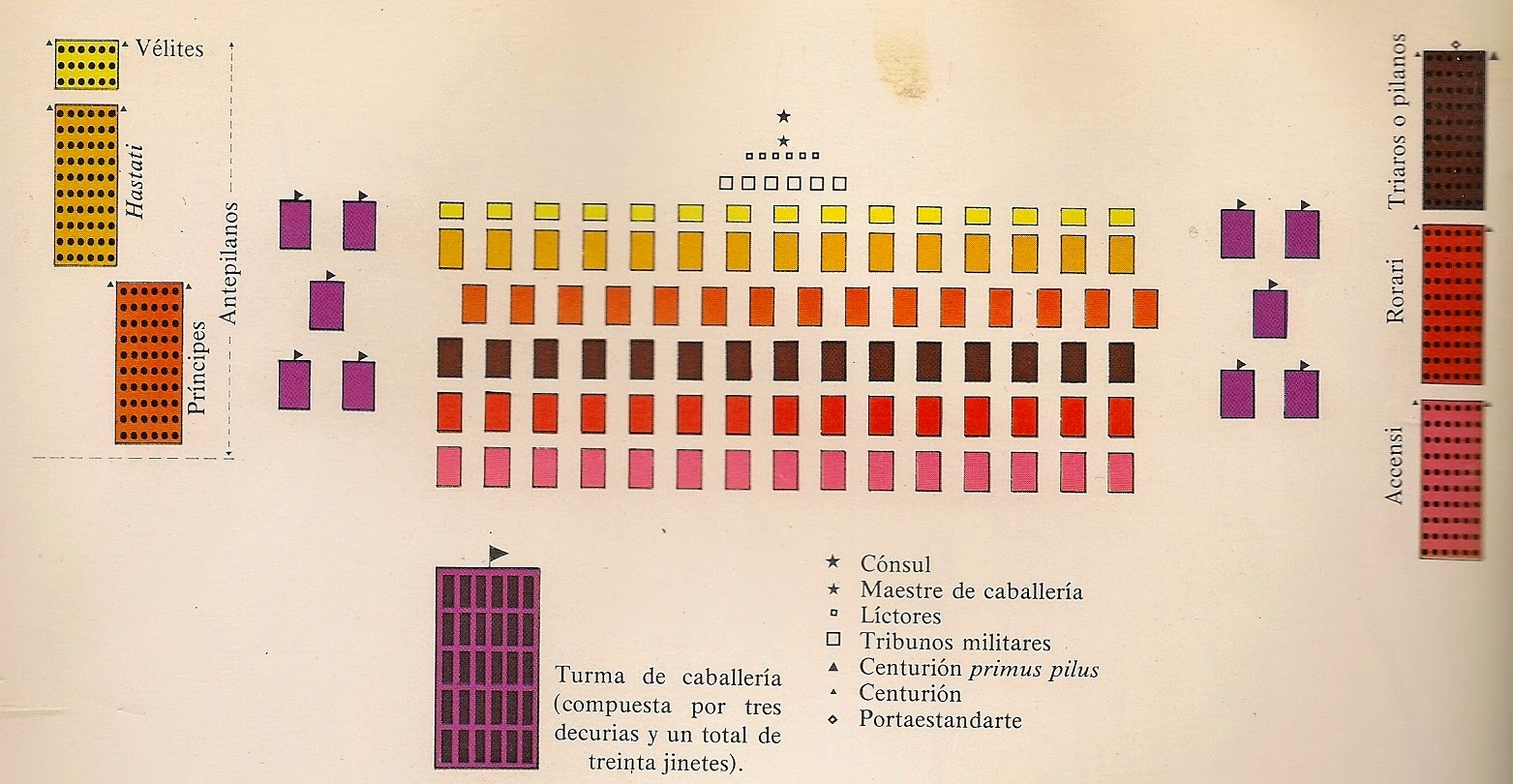

1. Al comienzo de la conquista de la Península Ibérica (año 218 a.C. en adelante) el ejército romano se basaba en la organización militar clásica perfeccionada por la reforma deM. Furio Camilo. En esta época, según afirman varios manuales de ESO, la legión romana estaba formada por 4.200 hombres de infantería a los que se sumabantres centenares de jinetes, los aliados o socci (reclutados entre los distintos pueblos itálicos) y los auxilia o tropas auxiliares (de las villas no itálicas sometidas al poder de Roma).

2. Tal y como debe saber un estudiante de ESO, el ejército romano de esta época estaba formado por vélites, hastati, princeps y triarii. En batalla, se formaban 4 líneas (una por cada grupo de los anteriormente señalados). Los primeros en entablar combate con el enemigo eran los vélites (infantería irregular) quienes arrojaban sus lanzas al contrario para luego retirarse y dejar paso a la infantería dedicada a la lucha cuerpo a cuerpo. A continuación, los hastati –en primera línea- entraban en batalla y combatían hasta que eran relevados debido al cansancio por los princeps, cuyo armamento era bastante ligero. Finalmente, si la situación se ponía lo suficientemente peliaguda, los siguientes en entrar en la refriega eran los triarii (los combatientes más veteranos).

3. A pesar de que el armamento fue evolucionando y dependía en gran medida del lugar del mundo en el que se encontraba la legión, las principales armas ofensivas del legionario eran el pilum (una jabalina que, antes de entrar en combate, se arrojaba contra el enemigo) y elgladius (la espada corta de doble filo).

4. Un centurión estaba al mando de una centuria (la cual, contrariamente a lo que se piensa, estaba formada por 80 soldados). Dos centurias formaban un manípulo, una nueva unidad más manejable y autónoma que se introdujo con la reforma de Mario.

5. La caballería o équites era, en esta época, un cuerpo reservado para los aristócratas. Usualmente 300 de estos jinetes se unían a la legión para cubrir sus flancos. Estaban organizados en grupos de diez (llamados decuria) y tres de estas unidades formaban una turma.

ABC

|

| Esquema de una legión |

Característicos por sus lanzas y sus populares escudos, los legionariosavanzaron por todo tipo de territorios inhóspitos dando a conocer la cultura de su pueblo a base de sangre y pilum. Por todo ello, y porque los romanos sentaron sus posaderas durante varios siglos en laPenínsula Ibérica, son una pieza clave en el temario de Historia del sistema educativo español.

Preguntas:

1. ¿Cuántos soldados formaban una legión romana cuando comenzó la conquista de la Península?

2. ¿Cómo combatía el ejército romano durante aquella época?

3. ¿Cuál era el armamento principal de un legionario romano?

4. ¿Qué rango militar tenía un centurión?

5. ¿Qué función tenía la caballería durante la conquista de la Península Ibérica?

Respuestas:

1. Al comienzo de la conquista de la Península Ibérica (año 218 a.C. en adelante) el ejército romano se basaba en la organización militar clásica perfeccionada por la reforma deM. Furio Camilo. En esta época, según afirman varios manuales de ESO, la legión romana estaba formada por 4.200 hombres de infantería a los que se sumabantres centenares de jinetes, los aliados o socci (reclutados entre los distintos pueblos itálicos) y los auxilia o tropas auxiliares (de las villas no itálicas sometidas al poder de Roma).

2. Tal y como debe saber un estudiante de ESO, el ejército romano de esta época estaba formado por vélites, hastati, princeps y triarii. En batalla, se formaban 4 líneas (una por cada grupo de los anteriormente señalados). Los primeros en entablar combate con el enemigo eran los vélites (infantería irregular) quienes arrojaban sus lanzas al contrario para luego retirarse y dejar paso a la infantería dedicada a la lucha cuerpo a cuerpo. A continuación, los hastati –en primera línea- entraban en batalla y combatían hasta que eran relevados debido al cansancio por los princeps, cuyo armamento era bastante ligero. Finalmente, si la situación se ponía lo suficientemente peliaguda, los siguientes en entrar en la refriega eran los triarii (los combatientes más veteranos).

3. A pesar de que el armamento fue evolucionando y dependía en gran medida del lugar del mundo en el que se encontraba la legión, las principales armas ofensivas del legionario eran el pilum (una jabalina que, antes de entrar en combate, se arrojaba contra el enemigo) y elgladius (la espada corta de doble filo).

4. Un centurión estaba al mando de una centuria (la cual, contrariamente a lo que se piensa, estaba formada por 80 soldados). Dos centurias formaban un manípulo, una nueva unidad más manejable y autónoma que se introdujo con la reforma de Mario.

5. La caballería o équites era, en esta época, un cuerpo reservado para los aristócratas. Usualmente 300 de estos jinetes se unían a la legión para cubrir sus flancos. Estaban organizados en grupos de diez (llamados decuria) y tres de estas unidades formaban una turma.

| [+/-] | ASÍ USABAN LOS CIRUJANOS DE LAS LEGIONES ROMANAS SU INSTRUMENTAL EN ESPAÑA |

La exposición «Sanidad militar española» ha recibido nueve piezas relacionadas con la medicina de esta época que se sumarán a las que ya alberga en Granada.

Sangre, gladius y una valentía que, en ocasiones, hacía peligrar la misma vida. Así es como combatieron, hace más de 19 siglos, los soldados que llegaban desde Italia a la Península Ibérica. Y es que, ya fuera dándose de espadazos contra los cartagineses y sus elefantes de guerra, o achicharrándose dentro de sus armaduras mientras se enfrentaban a los íberos y a sus falcatas, lo cierto es que las legendarias legiones romanas lucharon hasta la extenuación por dominar esta pequeña porción de tierra que hoy llamamos España.

Sin embargo, detrás de estos valientes (o inconscientes, que dirían otros) legionarios, había también un cuerpo de médicos que, aunque no combatía espada en mano, si contaba con otro tipo de armas para «luchar» contra el enemigo: el instrumental quirúrgico formado, entre otras cosas, por bisturís, tijeras o sondas. Precisamente, nueve de estas piezas empleadas por los primeros sanitarios romanos han llegado esta semana a la exposición «Sanidad Militar Española: historia y aportación a la ciencia» (ubicada en Granada), donde han entrado a formar parte de la colección de instrumental médico utilizado en la Península en el Siglo I.

Las nuevas piezas de exposición (las cuales han sido cedidas por elMuseo Arqueológico de Madrid) abarcan desde sondas hasta amuletos con supuestas propiedades mágicas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todas tenían un mismo objetivo: salvar las vidas de aquellos que, embutidos en metal, combatían por Roma a miles de kilómetros de su hogar. «La visión de estas piezas se trata de una oportunidad única de conocer la labor desarrollada por los sanitarios militares desde hace más de 20 siglos, y la callada aportación a la ciencia universal realizada», afirma Manuel Guiote, general Jefe de la Brigada de Sanidad, y Comisario de la exposición.

Bisturí

Una de las piezas que ha llegado hasta esta exposición –la cual fue inaugurada el pasado verano- es un bisturí, el cual tenía varios elementos en aquella época. «El escalpelo romano constaba de tres partes: hoja cortante de acero o hierro acerado, empalme paralelepípedo con la hendidura (donde iba introducida la hoja) y dos ranuras horizontales (para recibir el cordel que fijaba la hoja para que ésta no bamboleara) y, finalmente, la hoja de olivo usada también comoseparador quirúrgico», explica Luis Monteagudo García, exdirector del Museo Arqueológico de la Coruña, en su dossier «La cirugía en el imperio romano».

Además, y contrariamente a lo que se cree, el bisturí tenía más funcionas que la de rajar de arriba abajo al paciente. De hecho, existían más de ocho tipos dependiendo de su finalidad en el quirófano. Entre ellos, destacaba el curvado que, como señala el experto español, tenía un fin muy concreto: «Este tipo [de bisturí] lo recomienda Hipócrates para dar salida al pus en la operación de empyema (acumulación de pus en la cavidad pleural): “para que la salida del pus sea amplia hay que cortar la primera piel entre las costillas con un bisturí panzudo”». También es reseñable el «choenitium», el cual contaba con un filo dentado para cortar pequeños huesos o esquirlas.

Agujas y sondas

La segunda pieza que ha llegado hasta tierras andaluzas ha sido unaaguja quirúrgica. Utilizada para coser a los legionarios tras la contienda, eran aparentemente similares a las que pueden emplear para coser, aunque contaba con varias diferencias. La primera es que era fina y de una extensión considerable. Además debía tener una forma curva para que, cuando se usara, pudiera salir fácilmente de la carne. Finalmente, también se buscaba que el hilo de sutura no tocara más de lo necesario la carne del paciente (algo que se consideraba muy dañino).

En el lote tampoco se echan en falta las sondas, cuya finalidad estaba relacionada con la exploración del paciente y no solían utilizarse en cirugía como tal. Un claro ejemplo de este tipo de instrumentos es la denominada «espátula sonda». «Era un trozo de madera ancho y plano para apretar tejidos. La oliva estaba indicada para observar y explorar la profundidad de una herida o fístula y para introducir en ella profundamente las pomadas», destaca Monteagudo García.

Tijeras

Al igual que en todo buen quirófano de la época, en el lote cedido por el Museo Arqueológico no han faltado las tijeras usadas por los «medicus» romanos. Estas servían tanto para esquilar ovejas como para cortar el pelo (algo que algunos expertos de la época consideraban incluso terapéutico) como para solventar cualquier problema médico. Un instrumento, sin duda, muy cotizado y que solía fabricarse en bronce o en hierro.

Uno de sus usos, de hecho, era el de la cirugía de cierto peso. «Celso, al tratar de la herida abdominal con salida de omento -tejido que une el estómago e intestinos a las paredes intestinales- dice: si el omento ya está negro y muerto hay que cortarlo con tijera; si se conserva en buen estado hay que volverlo a colocar suavemente sobre los intestino. En la operación de hernia, si es pequeña se desaconseja cortar el omento con tijera, y si es mayor puede producirse una hemorragia abundante porque el omento está conectado con venas mayores», añade Monteagudo.

Pinzas y cucharillas

Las pinzas eran otro de los objetos más utilizados por los cirujanos romanos. Sus funciones eran las que se pueden esperar de este instrumento: extraer esquirlas de las heridas, sacar pequeños trozos de hueso de la carne y limpiar la sangre producida en una lesión tras una dura contienda. Finalmente, y en determinados casos, también se usaban para sujetar el vello en una depilación y cortar éste luego con un bisturí cuando había riesgo de que este infectara una herida.

A su vez, también han llegado a la exposición cucharillas quirúrgicas. «La cucharilla raspante larga de extremo ancho es más ancha y profunda en el extremo, y servía para raspar concavidades enfermas, especialmente huesos», determina el experto español. Finalmente, y aunque de carácter menos médico, también han llegado hasta Granada varios amuletos que los soldados usaban para pedir a sus dioses la llegada de la sanación.

Si quieres conocer los secretos de la medicina romana puedes seguir el siguiente link: «Sangre y pilum; El instrumental que usaron los cirujanos de las legiones romanas en España»

ABC

|

| Tras los legionarios romanos estaban los «medicus», que velaban porque los ejércitos pudieran seguir combatiendo. |

Sin embargo, detrás de estos valientes (o inconscientes, que dirían otros) legionarios, había también un cuerpo de médicos que, aunque no combatía espada en mano, si contaba con otro tipo de armas para «luchar» contra el enemigo: el instrumental quirúrgico formado, entre otras cosas, por bisturís, tijeras o sondas. Precisamente, nueve de estas piezas empleadas por los primeros sanitarios romanos han llegado esta semana a la exposición «Sanidad Militar Española: historia y aportación a la ciencia» (ubicada en Granada), donde han entrado a formar parte de la colección de instrumental médico utilizado en la Península en el Siglo I.

Las nuevas piezas de exposición (las cuales han sido cedidas por elMuseo Arqueológico de Madrid) abarcan desde sondas hasta amuletos con supuestas propiedades mágicas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todas tenían un mismo objetivo: salvar las vidas de aquellos que, embutidos en metal, combatían por Roma a miles de kilómetros de su hogar. «La visión de estas piezas se trata de una oportunidad única de conocer la labor desarrollada por los sanitarios militares desde hace más de 20 siglos, y la callada aportación a la ciencia universal realizada», afirma Manuel Guiote, general Jefe de la Brigada de Sanidad, y Comisario de la exposición.

Bisturí

Una de las piezas que ha llegado hasta esta exposición –la cual fue inaugurada el pasado verano- es un bisturí, el cual tenía varios elementos en aquella época. «El escalpelo romano constaba de tres partes: hoja cortante de acero o hierro acerado, empalme paralelepípedo con la hendidura (donde iba introducida la hoja) y dos ranuras horizontales (para recibir el cordel que fijaba la hoja para que ésta no bamboleara) y, finalmente, la hoja de olivo usada también comoseparador quirúrgico», explica Luis Monteagudo García, exdirector del Museo Arqueológico de la Coruña, en su dossier «La cirugía en el imperio romano».

|

| Nuevos instrumentos utilizados por los cirujanos romanos en España |

Agujas y sondas

La segunda pieza que ha llegado hasta tierras andaluzas ha sido unaaguja quirúrgica. Utilizada para coser a los legionarios tras la contienda, eran aparentemente similares a las que pueden emplear para coser, aunque contaba con varias diferencias. La primera es que era fina y de una extensión considerable. Además debía tener una forma curva para que, cuando se usara, pudiera salir fácilmente de la carne. Finalmente, también se buscaba que el hilo de sutura no tocara más de lo necesario la carne del paciente (algo que se consideraba muy dañino).

En el lote tampoco se echan en falta las sondas, cuya finalidad estaba relacionada con la exploración del paciente y no solían utilizarse en cirugía como tal. Un claro ejemplo de este tipo de instrumentos es la denominada «espátula sonda». «Era un trozo de madera ancho y plano para apretar tejidos. La oliva estaba indicada para observar y explorar la profundidad de una herida o fístula y para introducir en ella profundamente las pomadas», destaca Monteagudo García.

Tijeras

Al igual que en todo buen quirófano de la época, en el lote cedido por el Museo Arqueológico no han faltado las tijeras usadas por los «medicus» romanos. Estas servían tanto para esquilar ovejas como para cortar el pelo (algo que algunos expertos de la época consideraban incluso terapéutico) como para solventar cualquier problema médico. Un instrumento, sin duda, muy cotizado y que solía fabricarse en bronce o en hierro.

|

| Instrumental quirúrgico de época romana |

Pinzas y cucharillas

Las pinzas eran otro de los objetos más utilizados por los cirujanos romanos. Sus funciones eran las que se pueden esperar de este instrumento: extraer esquirlas de las heridas, sacar pequeños trozos de hueso de la carne y limpiar la sangre producida en una lesión tras una dura contienda. Finalmente, y en determinados casos, también se usaban para sujetar el vello en una depilación y cortar éste luego con un bisturí cuando había riesgo de que este infectara una herida.

A su vez, también han llegado a la exposición cucharillas quirúrgicas. «La cucharilla raspante larga de extremo ancho es más ancha y profunda en el extremo, y servía para raspar concavidades enfermas, especialmente huesos», determina el experto español. Finalmente, y aunque de carácter menos médico, también han llegado hasta Granada varios amuletos que los soldados usaban para pedir a sus dioses la llegada de la sanación.

Si quieres conocer los secretos de la medicina romana puedes seguir el siguiente link: «Sangre y pilum; El instrumental que usaron los cirujanos de las legiones romanas en España»

ABC

| [+/-] | EL INSTRUMENTAL DE LOS CIRUJANOS DE LAS LEGIONES ROMANAS EN HISPANIA |

La exposición «Sanidad Militar española: Historia y aportación a la ciencia» guarda en su interior varios de los enseres utilizados por los médicos militares de la época de Augusto.

Desde una simple espéculo ideado para examinar a los pacientes, hasta un bisturí dispuesto para intervenir a cualquier soldado después de un sangriento combate. A pesar de que fueron inventados hace dos milenios, los instrumentos utilizados por los médicos romanos podían ser la frontera entre la vida y la muerte para los legionarios que, bajo la lluvia incesante de Britania o el calor de Egipto, combatían por su vida armados tan solo con un pilum y un gladius. Sin embargo, y a pesar de su simplicidad, este instrumental revolucionó la medicina de campaña de la época. Lo mismo sucedió con la Sanidad Militar romana, la más avanzada de entonces y la cual sirvió de base para toda la medicina marcial que hoy existe en España.

Varias de estas piezas de cirugía, al igual que otras dedicadas a la atención sanitaria de heridos en la antigua Roma, pueden ser apreciadas en primicia por todo aquel que se deje caer por Granada. Esto es posible debido a que, desde hace aproximadamente un mes, el Parque de las Ciencias de la ciudad andaluza acoge la exposición «Sanidad Militar Española: Historia y aportación a la ciencia», una exhibición con más de 250 piezas de patrimonio médico de carácter castrense que podrá ser visitada durante todo un año por los interesados en el tema.

La Sanidad Militar romana

La Sanidad Militar española tiene su origen en Roma. Y es que, al ser un pueblo que solía andar a lanzazos por medio mundo, necesitaban de un buen equipo médico que pudiera salvar de la muerte a cuántos más legionarios mejor. Con todo, hubo que esperar hasta la época del emperador Cayo Julio César Augusto (en el año 27 A.C.) para ver una verdadera organización dedicada a la recuperación de heridos y enfermos. Antes de este líder, aquellos soldados de Roma que recibían un tajo en batalla eran trasladados y tratados en las casas particulares cercanas. Allí, más con rituales y embrujos que con cirugía, los improvisados curanderos trataban de salvarles la vida para que lograran que combatieran un día más. Las posibilidades de marcharse al otro barrio con el uniforme puesto eran, por lo tanto, más bien altas.

Todo cambió con la creación de una organización sanitaria profesional en la época de Augusto. Ésta era incluso preventiva, pues a algunos doctores militares (la mayoría de los cuales basaban sus conocimientos en la antigua Grecia y en la experimentación) se les encargaba realizar un examen médico a cualquier aspirante a convertirse en miembro de la Legión. Concretamente, buscaban hombres sanos, fuertes, y que no fueran propensos a enfermar. Mientras todo esto sucedía, los médicos se profesionalizaban y adquirían experiencia a una velocidad increíble. La razón era sencilla: el Emperador sabía de la importancia de su preparación y no tenía problemas en abrir la bolsa para premiar a sus galenos con dinero, tierras y títulos. Así pues, no era raro que los pequeños estudiantes soñaran con convertirse en doctores cuando levantaran dos palmos del suelo.

«La prodigiosa expansión de Roma se debió a la eficaz maquinaria bélica, basada en la “Legión romana”. Ésta era una formación militar que revolucionó el arte de la guerra durante centurias. Poseía una gran eficacia, cohesión y flexibilidad hasta entonces desconocidas en el campo de batalla. Era capaz de utilizar tácticas innovadoras, basadas en su estructuración en Cohortes, Centurias y manípulos; de usar despliegues ofensivos-defensivos altamente eficaces (ej.:” el testudo”); hacer uso de lo último en tecnología armamentística de la época... Pero dicha maquinaria de guerra no hubiera conseguido sus logros sin contar con una sofisticada organización sanitaria que brindase una cuidada y eficaz atención médica al soldado. Podemos decir, de alguna manera, que los logros bélicos corrieron de la mano de la creación de esta organización sanitaria tan sofisticada» afirma, en declaraciones a ABC, el general médico Manuel Guiote Linares.

Los primeros hospitales de campaña

Sin embargo, por si todo aquello fallaba (o por si sus legionarios eran heridos por algún que otro bárbaro armado con una vulgar hacha), el que fue el primer Emperador del Imperio Romano creó sus primeros centros de atención para soldados. «La gran importancia que, desde Augusto, la administración romana concedía a la recuperación de heridos y enfermos quedó patente en la monumentalidad y eficiencia de sus “valetudinaria” (hospitales de campaña situados siempre dentro de los grandes campamentos de cada legión, que, a su vez, estaban muy cerca del limes –conjunto de muralla y torres de vigilancia que defendía el Imperio de súbitos ataques del enemigo-)» afirma Luis Monteagudo García, exdirector del Museo Arqueológico de la Coruña, en su dossier «La cirugía en el imperio romano».

Estos primeros hospitales eran militares y contaban con habitaciones para los heridos, además de un quirófano en el que intervenir a los soldados en plena contienda. A su vez, y como bien señala Monteagudo, eran de una modernidad increíble: «Características son las salas de enfermos, cada 2 de las cuales tenían comunes una puerta, un vestíbulo y una despensa centrales; del vestíbulo se pasaba a las dos habitaciones por sendas puertas, a derecha e izquierda. Así se lograba ventilar sin engendrar corrientes».

Con esta red de «valetudinaria», la cual se unió a un impresionantecontingente de ambulancias (carros tirados por animales) para transportar a los enfermos hasta los hospitales de campaña, Roma logró crear la Sanidad Militar más avanzada de su época. Y, como no podía ser de otra forma, la dejó como un improvisado presente en todos los territorios por los que pasó. Uno de ellos fue precisamente la Península Ibérica, donde, posteriormente, se usó como base para crear el sistema de atención médica de los Reyes Católicos e, incluso, el de los tercios.

«Podemos considerar que los romanos crean el primer antecedente histórico de una Sanidad Militar organizada y estructurada, que influiría decisivamente en la génesis de una verdadera Sanidad militar española que surgiría en la Edad Media y, posteriormente, en el Imperio español» señala Guiote mientras muestra a este periódico los recuerdos de este antiguo pueblo que, tras una vitrina, se exponen en la exhibición granadina «Sanidad Militar Española: Historia y aportación a la ciencia».

Las labores del «medicus»

Así pues, el médico se convirtió en todo un activo en las legiones romanas, ya que, durante el combate, era el encargado de curar a los heridos que llegaban del campo de batalla tratando, por todos los medios, de devolverlos lo antes posible a la lucha. Sin embargo, el sanar a los legionarios no era su única labor. Y es que, además de cirujano devía velar por la higiene del campamento y evitar el contagio de enfermedades e infecciones. «El “Medicus” se convirtió, no sólo, en el cirujano que atendía y curaba las heridas de guerra de los soldados; no sólo en el profesional que trataba diferentes tipos de enfermedades comunes (infecciosas,etc.), sino en un verdadero “higienista-preventivista”: se encargaba de enseñar medidas para prevenir enfermedades transmisibles, elaboraba dietas equilibradaspara los legionarios, etc.», completa el militar a ABC.

A su vez, los médicos romanos fueron los primeros que apostaron por crear hospitales militares en los que poder tratar mejor a los heridos: «Fueron los creadores del “Valetudinarium”, antecedente de los hospitales fijos, en el que los enfermos y heridos se distribuían en alas independientes y en habitaciones individuales. Fueropn además los encargados de crear un verdadero sistema de evacuación de los heridos en angarillas,. Pero, probablemente, lo más significativo fue la creación de una organización sanitaria compleja, dirigida por el “Ordinarius” -lo que hoy podríamos llamar el jefe de la sanidad- que dirigía y coordinaba todo lo relacionado con la salud de las legiones (curiosamente, podemos decir que conocemos el nombre del primer médico militar hispanorromano, que era “Ordinarius”: se llamaba: Anitius Ingenuus», señala Guiote.

Las «armas» del cirujano

Con todo, y a pesar de su ingente cantidad de tareas, la valía de un «medicus» se terminaba probando cuando pasaban por sus manos centenares de legionarios con brazos cercenados, heridas profundas de hacha o tajos brutales. Para tratarlos, el doctor y cirujano contaba con unas herramientas muy avanzadas para la época. «El “Medicus” romano disponía de una amplia panoplia de instrumental quirúrgico para tratar todo tipo de heridas originadas en el campo de batalla. Dicho “arsenal” terapéutico era más sofisticado de lo que podríamos pensar hoy en día: tenía un diseño que , en esencia, no dista mucho del que tiene el utilizado por los cirujanos actuales. Así, prácticamente, la única diferencia radica en el material con el que se confeccionaban: bronce y hierro, en la la Antigua Roma; acero quirúrgico, en la actualidad», añade el experto.

El medico, a su vez, contaba con una gran cantidad de instrumentos con diferentes objetivos.. Así pues, para la denominada «cirugía blanda», la herramienta principal del «medicus» era el bisturí. «El bisturí romano constaba de tres partes; hoja cortante de acero o hierro acerado, empalme -donde iba introducida la hoja- y dos ranuras para fijar la hoja», señala, en este caso, Monteagudo en su obra. Entre los diferentes escalpelos, había algunos diseñados específicamente para hacer las denominadas penetraciones exploratorias e, incluso, para llevar a cabo operaciones de cataratas. «El “ Medicus” poseía también: sondas, gubias, agujas, etc., que servían para cortar los tejidos, extraer puntas de flechas, drenar pus, realizar legrados...», añade Guiote.

Tampoco faltaban en su maleta las tijeras, las cuales eran usadas tanto para cortar el pelo como para rebanar órganos en el quirófano. Los médicos romanos contaban incluso con varios tratados en los que se explicaba cuándo era necesario tratar determinadas heridas con este tipo de instrumental: «Celso, al tratar de la herida abdominal con salida de omento -tejido que une el estómago e intestinos a las paredes intestinales- dice: si el omento ya está negro y muerto hay que cortarlo con tijera; si se conserva en buen estado hay que volverlo a colocar suavemente sobre los intestino. En la operación de hernia, su es pequeña se desaconseja cortar el omento con tijera, y si es mayor puede producirse una hemorragia abundante porque el omento está conectado con venas mayores», completa Monteagudo.

Los «ganchos separadores» era otro de los elementos utilizados para la cirugía de pequeño calibre. Este instrumento fue muy empleado en las operaciones de amígdalas, las cuales ya se realizaban en la época romana. Así explicaba una de estas intervenciones el médico Paulus VI: «Sentado el paciente a la luz del sol, se le manda abrir la boca, y mientras un ayudante le sujeta la cabeza y otro le mantiene baja la lengua contra la mandíbula inferior con un depresor de lengua,tomamos el ganchillo, enganchamos la amígdala y tiramos con el gancho todo lo que podamos sin arrastrar la cápsula. Entonces cortamos la amígdala por la raíz con el bisturí». Finalmente, acompañaban a este instrumental las típicas vendas, punzones, el hilo de sutura para coser heridas en combate o las médulas de papiro para ablandar fístulas (una conexión anormal entre dos partes internas del cuerpo).

La «cirugía ósea» era otro de los ámbitos a los que se dedicaba el «medicus» y, como era natural, disponía de varios instrumentos para llevarla a cabo. Uno de sus aparatos más utilizados era el «trépano cilíndrico para cráneos», el cual servía para realizar agujeros en la cabeza del afectado y, posteriormente, poder retirar así los fragmentos de hueso que se hubieran introducido en una herida tras un golpe en la cabeza.

«Las continuas guerras ocasionaban frecuentes heridas en el cráneo, casi siempre graves y por el hundimiento y desmenuzamiento del hueso con producción de secuestros (fragmentos sueltos de hueso) que había que retirar cuanto antes para facilitar la muy problemática recuperación, mediante la formación del callo periférico. Estas heridas eran producidas por espadas, lanzas, hondas, caídas... y no siempre las impedía el incómodo casco, añade el experto.

Curiosamente, para llevar a cabo operaciones óseas no era muy aconsejable hacer uso de sierras quirúrgicas, ya que solían ser muy dañinas. A pesar de ello, formaban parte de las herramientas del «medicus», al igual que el martillo de plomo (utilizado junto al trépano para abrir agujeros en el cráneo), la «palanca o elevador de huesos» (cuya función era extraer esquirlas de hueso y colocar éstos en su sitio después de una fractura) y los escoplos (que servían para abrir canales en los huesos).

Finalmente, el cirujano disponía de instrumentos para sacar todo tipo de suciedad o restos de las heridas. La principal herramienta para esta función eran las pinzas. «Instrumento muy frecuente en el equipo del médico antiguo. Sirve para extraer cuerpos extraños de las heridas, para coger la gasa y enjugar la sangre, etc». Según Celso, también eran útilespara sacar esquirlas de hueso. «La elasticidad de la pinza estaba producida por la divergencia de las dos ramas soldadas o bien por la rápida curvatura de un solo fleje que forma ambas ramas», destaca el experto español en su dossier sobre la cirugía romana.

ABC

|

| Las legiones romanas dominaron Europa gracias a su medicina y su cirugía |

Desde una simple espéculo ideado para examinar a los pacientes, hasta un bisturí dispuesto para intervenir a cualquier soldado después de un sangriento combate. A pesar de que fueron inventados hace dos milenios, los instrumentos utilizados por los médicos romanos podían ser la frontera entre la vida y la muerte para los legionarios que, bajo la lluvia incesante de Britania o el calor de Egipto, combatían por su vida armados tan solo con un pilum y un gladius. Sin embargo, y a pesar de su simplicidad, este instrumental revolucionó la medicina de campaña de la época. Lo mismo sucedió con la Sanidad Militar romana, la más avanzada de entonces y la cual sirvió de base para toda la medicina marcial que hoy existe en España.

Varias de estas piezas de cirugía, al igual que otras dedicadas a la atención sanitaria de heridos en la antigua Roma, pueden ser apreciadas en primicia por todo aquel que se deje caer por Granada. Esto es posible debido a que, desde hace aproximadamente un mes, el Parque de las Ciencias de la ciudad andaluza acoge la exposición «Sanidad Militar Española: Historia y aportación a la ciencia», una exhibición con más de 250 piezas de patrimonio médico de carácter castrense que podrá ser visitada durante todo un año por los interesados en el tema.

La Sanidad Militar romana

La Sanidad Militar española tiene su origen en Roma. Y es que, al ser un pueblo que solía andar a lanzazos por medio mundo, necesitaban de un buen equipo médico que pudiera salvar de la muerte a cuántos más legionarios mejor. Con todo, hubo que esperar hasta la época del emperador Cayo Julio César Augusto (en el año 27 A.C.) para ver una verdadera organización dedicada a la recuperación de heridos y enfermos. Antes de este líder, aquellos soldados de Roma que recibían un tajo en batalla eran trasladados y tratados en las casas particulares cercanas. Allí, más con rituales y embrujos que con cirugía, los improvisados curanderos trataban de salvarles la vida para que lograran que combatieran un día más. Las posibilidades de marcharse al otro barrio con el uniforme puesto eran, por lo tanto, más bien altas.

Todo cambió con la creación de una organización sanitaria profesional en la época de Augusto. Ésta era incluso preventiva, pues a algunos doctores militares (la mayoría de los cuales basaban sus conocimientos en la antigua Grecia y en la experimentación) se les encargaba realizar un examen médico a cualquier aspirante a convertirse en miembro de la Legión. Concretamente, buscaban hombres sanos, fuertes, y que no fueran propensos a enfermar. Mientras todo esto sucedía, los médicos se profesionalizaban y adquirían experiencia a una velocidad increíble. La razón era sencilla: el Emperador sabía de la importancia de su preparación y no tenía problemas en abrir la bolsa para premiar a sus galenos con dinero, tierras y títulos. Así pues, no era raro que los pequeños estudiantes soñaran con convertirse en doctores cuando levantaran dos palmos del suelo.

|

| Reproducción de una camilla médica romana en la exposivión de Granada |

«La prodigiosa expansión de Roma se debió a la eficaz maquinaria bélica, basada en la “Legión romana”. Ésta era una formación militar que revolucionó el arte de la guerra durante centurias. Poseía una gran eficacia, cohesión y flexibilidad hasta entonces desconocidas en el campo de batalla. Era capaz de utilizar tácticas innovadoras, basadas en su estructuración en Cohortes, Centurias y manípulos; de usar despliegues ofensivos-defensivos altamente eficaces (ej.:” el testudo”); hacer uso de lo último en tecnología armamentística de la época... Pero dicha maquinaria de guerra no hubiera conseguido sus logros sin contar con una sofisticada organización sanitaria que brindase una cuidada y eficaz atención médica al soldado. Podemos decir, de alguna manera, que los logros bélicos corrieron de la mano de la creación de esta organización sanitaria tan sofisticada» afirma, en declaraciones a ABC, el general médico Manuel Guiote Linares.

Los primeros hospitales de campaña

Sin embargo, por si todo aquello fallaba (o por si sus legionarios eran heridos por algún que otro bárbaro armado con una vulgar hacha), el que fue el primer Emperador del Imperio Romano creó sus primeros centros de atención para soldados. «La gran importancia que, desde Augusto, la administración romana concedía a la recuperación de heridos y enfermos quedó patente en la monumentalidad y eficiencia de sus “valetudinaria” (hospitales de campaña situados siempre dentro de los grandes campamentos de cada legión, que, a su vez, estaban muy cerca del limes –conjunto de muralla y torres de vigilancia que defendía el Imperio de súbitos ataques del enemigo-)» afirma Luis Monteagudo García, exdirector del Museo Arqueológico de la Coruña, en su dossier «La cirugía en el imperio romano».

Estos primeros hospitales eran militares y contaban con habitaciones para los heridos, además de un quirófano en el que intervenir a los soldados en plena contienda. A su vez, y como bien señala Monteagudo, eran de una modernidad increíble: «Características son las salas de enfermos, cada 2 de las cuales tenían comunes una puerta, un vestíbulo y una despensa centrales; del vestíbulo se pasaba a las dos habitaciones por sendas puertas, a derecha e izquierda. Así se lograba ventilar sin engendrar corrientes».

|

| Reproducción de una armadura, un casco y un gladius expuestos en Granada |

Con esta red de «valetudinaria», la cual se unió a un impresionantecontingente de ambulancias (carros tirados por animales) para transportar a los enfermos hasta los hospitales de campaña, Roma logró crear la Sanidad Militar más avanzada de su época. Y, como no podía ser de otra forma, la dejó como un improvisado presente en todos los territorios por los que pasó. Uno de ellos fue precisamente la Península Ibérica, donde, posteriormente, se usó como base para crear el sistema de atención médica de los Reyes Católicos e, incluso, el de los tercios.

«Podemos considerar que los romanos crean el primer antecedente histórico de una Sanidad Militar organizada y estructurada, que influiría decisivamente en la génesis de una verdadera Sanidad militar española que surgiría en la Edad Media y, posteriormente, en el Imperio español» señala Guiote mientras muestra a este periódico los recuerdos de este antiguo pueblo que, tras una vitrina, se exponen en la exhibición granadina «Sanidad Militar Española: Historia y aportación a la ciencia».

Las labores del «medicus»

Así pues, el médico se convirtió en todo un activo en las legiones romanas, ya que, durante el combate, era el encargado de curar a los heridos que llegaban del campo de batalla tratando, por todos los medios, de devolverlos lo antes posible a la lucha. Sin embargo, el sanar a los legionarios no era su única labor. Y es que, además de cirujano devía velar por la higiene del campamento y evitar el contagio de enfermedades e infecciones. «El “Medicus” se convirtió, no sólo, en el cirujano que atendía y curaba las heridas de guerra de los soldados; no sólo en el profesional que trataba diferentes tipos de enfermedades comunes (infecciosas,etc.), sino en un verdadero “higienista-preventivista”: se encargaba de enseñar medidas para prevenir enfermedades transmisibles, elaboraba dietas equilibradaspara los legionarios, etc.», completa el militar a ABC.

A su vez, los médicos romanos fueron los primeros que apostaron por crear hospitales militares en los que poder tratar mejor a los heridos: «Fueron los creadores del “Valetudinarium”, antecedente de los hospitales fijos, en el que los enfermos y heridos se distribuían en alas independientes y en habitaciones individuales. Fueropn además los encargados de crear un verdadero sistema de evacuación de los heridos en angarillas,. Pero, probablemente, lo más significativo fue la creación de una organización sanitaria compleja, dirigida por el “Ordinarius” -lo que hoy podríamos llamar el jefe de la sanidad- que dirigía y coordinaba todo lo relacionado con la salud de las legiones (curiosamente, podemos decir que conocemos el nombre del primer médico militar hispanorromano, que era “Ordinarius”: se llamaba: Anitius Ingenuus», señala Guiote.

Las «armas» del cirujano

Con todo, y a pesar de su ingente cantidad de tareas, la valía de un «medicus» se terminaba probando cuando pasaban por sus manos centenares de legionarios con brazos cercenados, heridas profundas de hacha o tajos brutales. Para tratarlos, el doctor y cirujano contaba con unas herramientas muy avanzadas para la época. «El “Medicus” romano disponía de una amplia panoplia de instrumental quirúrgico para tratar todo tipo de heridas originadas en el campo de batalla. Dicho “arsenal” terapéutico era más sofisticado de lo que podríamos pensar hoy en día: tenía un diseño que , en esencia, no dista mucho del que tiene el utilizado por los cirujanos actuales. Así, prácticamente, la única diferencia radica en el material con el que se confeccionaban: bronce y hierro, en la la Antigua Roma; acero quirúrgico, en la actualidad», añade el experto.

El medico, a su vez, contaba con una gran cantidad de instrumentos con diferentes objetivos.. Así pues, para la denominada «cirugía blanda», la herramienta principal del «medicus» era el bisturí. «El bisturí romano constaba de tres partes; hoja cortante de acero o hierro acerado, empalme -donde iba introducida la hoja- y dos ranuras para fijar la hoja», señala, en este caso, Monteagudo en su obra. Entre los diferentes escalpelos, había algunos diseñados específicamente para hacer las denominadas penetraciones exploratorias e, incluso, para llevar a cabo operaciones de cataratas. «El “ Medicus” poseía también: sondas, gubias, agujas, etc., que servían para cortar los tejidos, extraer puntas de flechas, drenar pus, realizar legrados...», añade Guiote.

+exhibidos+en+Granada..JPG) |

| Reproducción del instrumental de un medicus (principalmente scalpelos, sondas, pinzas y separadores) exhibidos en Granada. |

Los «ganchos separadores» era otro de los elementos utilizados para la cirugía de pequeño calibre. Este instrumento fue muy empleado en las operaciones de amígdalas, las cuales ya se realizaban en la época romana. Así explicaba una de estas intervenciones el médico Paulus VI: «Sentado el paciente a la luz del sol, se le manda abrir la boca, y mientras un ayudante le sujeta la cabeza y otro le mantiene baja la lengua contra la mandíbula inferior con un depresor de lengua,tomamos el ganchillo, enganchamos la amígdala y tiramos con el gancho todo lo que podamos sin arrastrar la cápsula. Entonces cortamos la amígdala por la raíz con el bisturí». Finalmente, acompañaban a este instrumental las típicas vendas, punzones, el hilo de sutura para coser heridas en combate o las médulas de papiro para ablandar fístulas (una conexión anormal entre dos partes internas del cuerpo).

La «cirugía ósea» era otro de los ámbitos a los que se dedicaba el «medicus» y, como era natural, disponía de varios instrumentos para llevarla a cabo. Uno de sus aparatos más utilizados era el «trépano cilíndrico para cráneos», el cual servía para realizar agujeros en la cabeza del afectado y, posteriormente, poder retirar así los fragmentos de hueso que se hubieran introducido en una herida tras un golpe en la cabeza.

|

| Instrumentos médicos romanos originales expuestos en el Parque de las Ciencias |

«Las continuas guerras ocasionaban frecuentes heridas en el cráneo, casi siempre graves y por el hundimiento y desmenuzamiento del hueso con producción de secuestros (fragmentos sueltos de hueso) que había que retirar cuanto antes para facilitar la muy problemática recuperación, mediante la formación del callo periférico. Estas heridas eran producidas por espadas, lanzas, hondas, caídas... y no siempre las impedía el incómodo casco, añade el experto.

Curiosamente, para llevar a cabo operaciones óseas no era muy aconsejable hacer uso de sierras quirúrgicas, ya que solían ser muy dañinas. A pesar de ello, formaban parte de las herramientas del «medicus», al igual que el martillo de plomo (utilizado junto al trépano para abrir agujeros en el cráneo), la «palanca o elevador de huesos» (cuya función era extraer esquirlas de hueso y colocar éstos en su sitio después de una fractura) y los escoplos (que servían para abrir canales en los huesos).

Finalmente, el cirujano disponía de instrumentos para sacar todo tipo de suciedad o restos de las heridas. La principal herramienta para esta función eran las pinzas. «Instrumento muy frecuente en el equipo del médico antiguo. Sirve para extraer cuerpos extraños de las heridas, para coger la gasa y enjugar la sangre, etc». Según Celso, también eran útilespara sacar esquirlas de hueso. «La elasticidad de la pinza estaba producida por la divergencia de las dos ramas soldadas o bien por la rápida curvatura de un solo fleje que forma ambas ramas», destaca el experto español en su dossier sobre la cirugía romana.

ABC

| [+/-] | LA GUARDIA PRETORIANA: LA ESCOLTA DE LOS EMPERADORES |

Por sus salarios y sus privilegios, los guardias pretorianos formaban la élite del ejército romano. De ellos dependía la seguridad personal de los emperadores, a los que proclamaban y deponían a su antojo.

Hoy en día, cuando se habla de «guardia pretoriana» se suele hacer referencia a las unidades armadas de élite que protegen a determinados gobernantes, en particular a dictadores impopulares que, por temor a una conspiración, confían su seguridad a tropas que les son absolutamente fieles. El término procede de la antigua Roma, donde los emperadores y sus familias contaron también para su protección con un poderoso cuerpo militar, instalado en un campamento al este de la ciudad. La guardia pretoriana acompañaba constantemente al emperador, ya fuera como guardaespaldas en Roma o durante sus campañas militares, aunque su fidelidad distó mucho de ser completa, como muestran las constantes conjuras y sublevaciones que protagonizaron hasta su desaparición en el siglo IV.

La guardia pretoriana fue fundada por Augusto en 27 o 26 a.C. En principio se crearon nueve cohortes, aunque su número fluctuó hasta que a finales del siglo I d.C. se estableció en diez. Cada cohorte contaba con unos 480 hombres más un complemento de alrededor de cien jinetes llamados equites pretoriani. Se cree que en la primera mitad del siglo II d.C. se aumentó a mil el número de efectivos por cohorte. Al mando de la guardia pretoriana había normalmente dos prefectos del pretorio, que debían ser militares experimentados pertenecientes al orden de los caballeros, la clase adinerada que ocupaba importantes cargos en la administración y el ejército.

Entrar en la guardia pretoriana era sumamente apetecible, no sólo por el honor que suponía custodiar al emperador, sino también por las ventajas económicas que el puesto traía aparejadas. El sueldo de los pretorianos era el más elevado de todas las unidades del ejército romano. A finales del gobierno de Augusto, la cantidad base anual ascendía a 3.000 sestercios, mientras que un legionario cobraba 900. Hay que considerar también los donativos extraordinarios que les otorgaban los emperadores en acontecimientos como el ascenso al poder, campañas victoriosas o celebraciones especiales, y que eran siempre mayores que las que pudieran ofrecerse a las tropas legionarias. En su testamento, Augusto ordenó que se entregaran 1.000 sestercios a cada pretoriano, por sólo 300 a los legionarios, y muchos de sus sucesores les hicieron generosos donativos nada más acceder al poder para asegurarse su fidelidad: Claudio les concedió 15.000 sestercios, y Marco Aurelio y Lucio Vero, ya en el siglo II d.C., 20.000.

Sin embargo, los pretorianos, al igual que los legionarios, no podían disponer libremente de todos sus ingresos, puesto que una parte del sueldo se depositaba en las arcas de la unidad, así como la mitad de los donativos recibidos. Estos ahorros se les reembolsaban en el momento de licenciarse. Además, al estar acuartelados en la capital del Imperio, los pretorianos no tenían que pagar por el trigo, un alimento básico que se les distribuía gratuitamente y que, en cambio, sí se deducía del sueldo de los legionarios. Tampoco debían abonar sus armas, y a los que pertenecían al cuerpo de caballería se les proporcionaban, sin coste por su parte, los caballos y el alimento para la manutención de los animales. Por otro lado, los años de servicio eran menos: dieciséis frente a los veinte de los legionarios. Los pretorianos gozaban asimismo de ventajas judiciales nada desdeñables: tenían el derecho a ser procesados dentro de su campamento y disfrutaban de juicios más rápidos cuando ellos eran los demandantes. Sin embargo, tenían prohibido el matrimonio legal durante su servicio. Al retirarse recibían tierras libres del pago de impuestos o una cantidad de dinero, que, por ejemplo, en el año 6 d.C. era de 20.000 sestercios. Todo ello sin contar con el prestigio y reconocimiento social del que gozarían en su lugar de origen o en la región en la que se asentasen.

El aspirante típico a guardia pretoriano era un voluntario civil, de entre 17 y 20 años, con una excelente forma física y una altura mínima de 1,75 metros, aunque también eran necesarias unas buenas cartas de recomendación. Al ingresar se le hacía un reconocimiento y se comprobaba que era ciudadano romano. En los dos primeros siglos, los reclutas procedían principalmente de la parte central y septentrional de la península itálica y de Hispania, Macedonia y Nórico (territorio entre Austria y Alemania). En el siglo III d.C., tras la reforma de Septimio Severo, los pretorianos no procedían ya de la vida civil, sino que eran soldados pertenecientes a las legiones acantonadas en las fronteras del Imperio.

Una vez admitido, el nuevo recluta viviría en el campamento de la guardia denominado Castra Praetoria. Situado en uno de los lugares más altos al noreste de Roma, fue instituido en época de Tiberio, en el año 23 d.C. Delante del campamento había un campo de entrenamiento, que servía también para ceremonias religiosas y desfiles militares. Una vez superado el entrenamiento, el pretoriano tendría que asumir las múltiples funciones que la guardia pretoriana desempeñaba. La tarea básica consistía en la protección del emperador en palacio y en sus desplazamientos por la ciudad. Cada día, una cohorte con sus centuriones y tribuno al mando se dirigía desde el campamento pretoriano hasta el Palatino para custodiar la residencia del césar. Durante el servicio en palacio, los pretorianos vestían una toga, en cuyos pliegues llevaban una espada oculta. Cuando el emperador acudía al Senado también llevaban la toga y solían quedarse fuera del lugar de reunión, aunque el emperador Calígula les permitió hacer la guardia también en el interior.

Algunos emperadores se obsesionaron por su seguridad personal hasta extremos insospechados. Claudio, por ejemplo, no se atrevía a ir a los banquetes si no era rodeado de sus guardias armados con lanzas. Tampoco visitaba a ningún enfermo sin hacer registrar antes su dormitorio y examinar y sacudir los colchones y las colchas. También exigía registrar con el mayor rigor y sin excepciones a las personas que venían a saludarle. Cuando su esposa Mesalina cometió adulterio con Cayo Silio, pensando que éste se proclamaría emperador, corrió aterrorizado a buscar refugio en el campamento pretoriano. Al excéntrico Nerón, en sus correrías nocturnas por las calles de Roma, le seguían de lejos unos tribunos que lo custodiaban, ya que en una ocasión un personaje del orden senatorial había estado a punto de matar a golpes al emperador por propasarse con su mujer.

A veces, la seguridad de los emperadores podía verse seriamente comprometida. Se cuenta que durante el reinado de Cómodo un bandido llamado Materno, que había sido soldado, tramó junto con sus secuaces acabar con la vida del césar; su plan consistía en mezclarse entre la guardia, armados y disfrazados de pretorianos durante un festival de primavera en el que era lícito usar disfraces. Por suerte para Cómodo, algunos de los suyos traicionaron a Materno y la conspiración fue descubierta antes de que pudiese llevarse a cabo. De ese modo, el bandido que quiso ser emperador acabó decapitado.

Los pretorianos también custodiaban al emperador en sus desplazamientos por Italia y otras regiones del Imperio. Cuando el emperador estaba en camino se enviaba un destacamento por delante para despejar la ruta y atajar peligros potenciales. Se dijo de Tiberio que cuando en uno de sus viajes su litera quedó enredada en unas zarzas tiró al suelo al explorador responsable, un centurión de las primeras cohortes, y lo azotó casi hasta la muerte. La guardia protegió al mismo Tiberio durante su exilio en la isla de Capri, a Nerón en su viaje por Grecia y a Adriano en su villa de Tívoli o en sus frecuentes viajes por las provincias. En su fidelidad a la persona del césar, la guardia pretoriana le acompañaba incluso en su último viaje, el cortejo fúnebre.

Los pretorianos actuaban además como guardia de honor en las distintas ceremonias oficiales; por ejemplo, las que festejaban la salida del emperador cuando iba a la guerra o regresaba victorioso, su aniversario o la recepción de embajadores. Asimismo, eran responsables del mantenimiento del orden en Roma, ayudaban al cuerpo de vigiles (bomberos) en la extinción de incendios, reprimían rebeliones e investigaban las conjuras contra el emperador. Durante los espectáculos públicos montaban guardia, e incluso podían participar en ellos; el emperador Claudio, por ejemplo, hizo que un grupo de jinetes pretorianos abatiera fieras africanas en el circo Máximo.

Pero la guardia pretoriana también demostró ser una verdadera fuerza de combate. Su equipamiento militar era similar al de los legionarios, si bien se distinguían por llevar motivos específicos en sus escudos, como el rayo alado, la luna y las estrellas o el escorpión, símbolo zodiacal del emperador Tiberio. Sus portaestandartes tenían la particularidad de llevar enseñas con las efigies de los distintos emperadores y se cubrían con una piel de león. Sus intervenciones fueron numerosas dado que el emperador, cuando entraba personalmente en campaña, les ordenaba acompañarlo o bien enviaba a sus oficiales pretorianos para guiar la contienda. Por ejemplo, a comienzos del gobierno de Tiberio, Germánico y Druso fueron enviados al frente de la guardia pretoriana para sofocar las revueltas de las legiones de Germania y Panonia. En tiempos de Domiciano, el propio prefecto del pretorio, Cornelio Fusco, murió en combate contra los dacios. Los pretorianos también lucharon contra estos últimos en las guerras dácicas, bajo el mando de Trajano, y se enfrentaron a los pueblos germánicos durante el gobierno de Marco Aurelio.

El gran poder militar y policial que adquirió la guardia pretoriana tuvo un reverso: las constantes rebeliones y conjuras que protagonizaron contra los emperadores para imponer a su candidato preferido. Uno de los momentos más turbulentos se produjo en el año 192, a la muerte de Cómodo. Los pretorianos eligieron como emperador a Pértinax, un anciano senador, pero al ver que ponía freno a sus desmanes y a su poder ilimitado decidieron deshacerse de él y lo asesinaron en su palacio. A continuación, pusieron el trono imperial literalmente a subasta, pregonando desde los muros de su campamento que el cargo de emperador estaba en venta e iría a parar a quien les ofreciera más dinero. Un ex cónsul llamado Didio Juliano les prometió una gran cantidad de dinero, asegurándoles también que volverían a tener plena libertad de acción. Ellos aceptaron y lo escoltaron desde el campamento hasta el palacio imperial en medio de fuertes medidas de seguridad.

Poco después, sin embargo, llegó a Roma Septimio Severo, que había sido proclamado emperador por las legiones de Iliria y que convenció al Senado para que decretara la muerte de Juliano. A continuación, Septimio invitó a los pretorianos a que salieran desarmados del campamento para jurarle fidelidad, pero cuando se presentaron con los uniformes de gala los hizo apresar. Les perdonó la vida, pero ordenó expulsarlos de Roma. A partir de entonces se reclutó a los pretorianos entre las legiones de frontera.

En los primeros años del siglo IV, los pretorianos elevaron al trono a otro de sus candidatos, Majencio, pero Constantino lo derrotó en Roma, en la célebre batalla del puente Milvio librada en el año 312. A continuación, el vencedor decidió disolver la guardia. Terminaron así tres siglos de luces y sombras, de heroicidades e infidelidades de la guardia encargada de proteger el corazón de Roma.

National Geographic

Hoy en día, cuando se habla de «guardia pretoriana» se suele hacer referencia a las unidades armadas de élite que protegen a determinados gobernantes, en particular a dictadores impopulares que, por temor a una conspiración, confían su seguridad a tropas que les son absolutamente fieles. El término procede de la antigua Roma, donde los emperadores y sus familias contaron también para su protección con un poderoso cuerpo militar, instalado en un campamento al este de la ciudad. La guardia pretoriana acompañaba constantemente al emperador, ya fuera como guardaespaldas en Roma o durante sus campañas militares, aunque su fidelidad distó mucho de ser completa, como muestran las constantes conjuras y sublevaciones que protagonizaron hasta su desaparición en el siglo IV.

La guardia pretoriana fue fundada por Augusto en 27 o 26 a.C. En principio se crearon nueve cohortes, aunque su número fluctuó hasta que a finales del siglo I d.C. se estableció en diez. Cada cohorte contaba con unos 480 hombres más un complemento de alrededor de cien jinetes llamados equites pretoriani. Se cree que en la primera mitad del siglo II d.C. se aumentó a mil el número de efectivos por cohorte. Al mando de la guardia pretoriana había normalmente dos prefectos del pretorio, que debían ser militares experimentados pertenecientes al orden de los caballeros, la clase adinerada que ocupaba importantes cargos en la administración y el ejército.

Entrar en la guardia pretoriana era sumamente apetecible, no sólo por el honor que suponía custodiar al emperador, sino también por las ventajas económicas que el puesto traía aparejadas. El sueldo de los pretorianos era el más elevado de todas las unidades del ejército romano. A finales del gobierno de Augusto, la cantidad base anual ascendía a 3.000 sestercios, mientras que un legionario cobraba 900. Hay que considerar también los donativos extraordinarios que les otorgaban los emperadores en acontecimientos como el ascenso al poder, campañas victoriosas o celebraciones especiales, y que eran siempre mayores que las que pudieran ofrecerse a las tropas legionarias. En su testamento, Augusto ordenó que se entregaran 1.000 sestercios a cada pretoriano, por sólo 300 a los legionarios, y muchos de sus sucesores les hicieron generosos donativos nada más acceder al poder para asegurarse su fidelidad: Claudio les concedió 15.000 sestercios, y Marco Aurelio y Lucio Vero, ya en el siglo II d.C., 20.000.

Sin embargo, los pretorianos, al igual que los legionarios, no podían disponer libremente de todos sus ingresos, puesto que una parte del sueldo se depositaba en las arcas de la unidad, así como la mitad de los donativos recibidos. Estos ahorros se les reembolsaban en el momento de licenciarse. Además, al estar acuartelados en la capital del Imperio, los pretorianos no tenían que pagar por el trigo, un alimento básico que se les distribuía gratuitamente y que, en cambio, sí se deducía del sueldo de los legionarios. Tampoco debían abonar sus armas, y a los que pertenecían al cuerpo de caballería se les proporcionaban, sin coste por su parte, los caballos y el alimento para la manutención de los animales. Por otro lado, los años de servicio eran menos: dieciséis frente a los veinte de los legionarios. Los pretorianos gozaban asimismo de ventajas judiciales nada desdeñables: tenían el derecho a ser procesados dentro de su campamento y disfrutaban de juicios más rápidos cuando ellos eran los demandantes. Sin embargo, tenían prohibido el matrimonio legal durante su servicio. Al retirarse recibían tierras libres del pago de impuestos o una cantidad de dinero, que, por ejemplo, en el año 6 d.C. era de 20.000 sestercios. Todo ello sin contar con el prestigio y reconocimiento social del que gozarían en su lugar de origen o en la región en la que se asentasen.

El aspirante típico a guardia pretoriano era un voluntario civil, de entre 17 y 20 años, con una excelente forma física y una altura mínima de 1,75 metros, aunque también eran necesarias unas buenas cartas de recomendación. Al ingresar se le hacía un reconocimiento y se comprobaba que era ciudadano romano. En los dos primeros siglos, los reclutas procedían principalmente de la parte central y septentrional de la península itálica y de Hispania, Macedonia y Nórico (territorio entre Austria y Alemania). En el siglo III d.C., tras la reforma de Septimio Severo, los pretorianos no procedían ya de la vida civil, sino que eran soldados pertenecientes a las legiones acantonadas en las fronteras del Imperio.

Una vez admitido, el nuevo recluta viviría en el campamento de la guardia denominado Castra Praetoria. Situado en uno de los lugares más altos al noreste de Roma, fue instituido en época de Tiberio, en el año 23 d.C. Delante del campamento había un campo de entrenamiento, que servía también para ceremonias religiosas y desfiles militares. Una vez superado el entrenamiento, el pretoriano tendría que asumir las múltiples funciones que la guardia pretoriana desempeñaba. La tarea básica consistía en la protección del emperador en palacio y en sus desplazamientos por la ciudad. Cada día, una cohorte con sus centuriones y tribuno al mando se dirigía desde el campamento pretoriano hasta el Palatino para custodiar la residencia del césar. Durante el servicio en palacio, los pretorianos vestían una toga, en cuyos pliegues llevaban una espada oculta. Cuando el emperador acudía al Senado también llevaban la toga y solían quedarse fuera del lugar de reunión, aunque el emperador Calígula les permitió hacer la guardia también en el interior.

Algunos emperadores se obsesionaron por su seguridad personal hasta extremos insospechados. Claudio, por ejemplo, no se atrevía a ir a los banquetes si no era rodeado de sus guardias armados con lanzas. Tampoco visitaba a ningún enfermo sin hacer registrar antes su dormitorio y examinar y sacudir los colchones y las colchas. También exigía registrar con el mayor rigor y sin excepciones a las personas que venían a saludarle. Cuando su esposa Mesalina cometió adulterio con Cayo Silio, pensando que éste se proclamaría emperador, corrió aterrorizado a buscar refugio en el campamento pretoriano. Al excéntrico Nerón, en sus correrías nocturnas por las calles de Roma, le seguían de lejos unos tribunos que lo custodiaban, ya que en una ocasión un personaje del orden senatorial había estado a punto de matar a golpes al emperador por propasarse con su mujer.

A veces, la seguridad de los emperadores podía verse seriamente comprometida. Se cuenta que durante el reinado de Cómodo un bandido llamado Materno, que había sido soldado, tramó junto con sus secuaces acabar con la vida del césar; su plan consistía en mezclarse entre la guardia, armados y disfrazados de pretorianos durante un festival de primavera en el que era lícito usar disfraces. Por suerte para Cómodo, algunos de los suyos traicionaron a Materno y la conspiración fue descubierta antes de que pudiese llevarse a cabo. De ese modo, el bandido que quiso ser emperador acabó decapitado.

Los pretorianos también custodiaban al emperador en sus desplazamientos por Italia y otras regiones del Imperio. Cuando el emperador estaba en camino se enviaba un destacamento por delante para despejar la ruta y atajar peligros potenciales. Se dijo de Tiberio que cuando en uno de sus viajes su litera quedó enredada en unas zarzas tiró al suelo al explorador responsable, un centurión de las primeras cohortes, y lo azotó casi hasta la muerte. La guardia protegió al mismo Tiberio durante su exilio en la isla de Capri, a Nerón en su viaje por Grecia y a Adriano en su villa de Tívoli o en sus frecuentes viajes por las provincias. En su fidelidad a la persona del césar, la guardia pretoriana le acompañaba incluso en su último viaje, el cortejo fúnebre.

Los pretorianos actuaban además como guardia de honor en las distintas ceremonias oficiales; por ejemplo, las que festejaban la salida del emperador cuando iba a la guerra o regresaba victorioso, su aniversario o la recepción de embajadores. Asimismo, eran responsables del mantenimiento del orden en Roma, ayudaban al cuerpo de vigiles (bomberos) en la extinción de incendios, reprimían rebeliones e investigaban las conjuras contra el emperador. Durante los espectáculos públicos montaban guardia, e incluso podían participar en ellos; el emperador Claudio, por ejemplo, hizo que un grupo de jinetes pretorianos abatiera fieras africanas en el circo Máximo.

Pero la guardia pretoriana también demostró ser una verdadera fuerza de combate. Su equipamiento militar era similar al de los legionarios, si bien se distinguían por llevar motivos específicos en sus escudos, como el rayo alado, la luna y las estrellas o el escorpión, símbolo zodiacal del emperador Tiberio. Sus portaestandartes tenían la particularidad de llevar enseñas con las efigies de los distintos emperadores y se cubrían con una piel de león. Sus intervenciones fueron numerosas dado que el emperador, cuando entraba personalmente en campaña, les ordenaba acompañarlo o bien enviaba a sus oficiales pretorianos para guiar la contienda. Por ejemplo, a comienzos del gobierno de Tiberio, Germánico y Druso fueron enviados al frente de la guardia pretoriana para sofocar las revueltas de las legiones de Germania y Panonia. En tiempos de Domiciano, el propio prefecto del pretorio, Cornelio Fusco, murió en combate contra los dacios. Los pretorianos también lucharon contra estos últimos en las guerras dácicas, bajo el mando de Trajano, y se enfrentaron a los pueblos germánicos durante el gobierno de Marco Aurelio.

El gran poder militar y policial que adquirió la guardia pretoriana tuvo un reverso: las constantes rebeliones y conjuras que protagonizaron contra los emperadores para imponer a su candidato preferido. Uno de los momentos más turbulentos se produjo en el año 192, a la muerte de Cómodo. Los pretorianos eligieron como emperador a Pértinax, un anciano senador, pero al ver que ponía freno a sus desmanes y a su poder ilimitado decidieron deshacerse de él y lo asesinaron en su palacio. A continuación, pusieron el trono imperial literalmente a subasta, pregonando desde los muros de su campamento que el cargo de emperador estaba en venta e iría a parar a quien les ofreciera más dinero. Un ex cónsul llamado Didio Juliano les prometió una gran cantidad de dinero, asegurándoles también que volverían a tener plena libertad de acción. Ellos aceptaron y lo escoltaron desde el campamento hasta el palacio imperial en medio de fuertes medidas de seguridad.

Poco después, sin embargo, llegó a Roma Septimio Severo, que había sido proclamado emperador por las legiones de Iliria y que convenció al Senado para que decretara la muerte de Juliano. A continuación, Septimio invitó a los pretorianos a que salieran desarmados del campamento para jurarle fidelidad, pero cuando se presentaron con los uniformes de gala los hizo apresar. Les perdonó la vida, pero ordenó expulsarlos de Roma. A partir de entonces se reclutó a los pretorianos entre las legiones de frontera.

En los primeros años del siglo IV, los pretorianos elevaron al trono a otro de sus candidatos, Majencio, pero Constantino lo derrotó en Roma, en la célebre batalla del puente Milvio librada en el año 312. A continuación, el vencedor decidió disolver la guardia. Terminaron así tres siglos de luces y sombras, de heroicidades e infidelidades de la guardia encargada de proteger el corazón de Roma.

National Geographic

| [+/-] | ROMANOS EN LA GALIA: UN BARCO ROMANO EN EL RÓDANO |

La recuperación de un barco hundido en el Ródano desvela la importancia de la urbe romana de Arelate como epicentro comercial en la Galia del siglo I.

Los romanos tenían un serio problema con los residuos, aunque para nuestros estándares actuales la suya era una basura muy estética. Su problema eran las ánforas. Necesitaban millones de esos cántaros cuellilargos para transportar vino, aceite de oliva y garo a lo largo y ancho del Imperio, y por lo general no reciclaban los envases. A veces ni siquiera se molestaban en descorchar las ánforas; les cortaban el cuello o el pico de la base, vaciaban el contenido y las tiraban. En Roma hay una colina formada exclusivamente por restos de ánforas.

Es el Monte Testaccio: dos hectáreas y 50 metros de altura básicamente de recipientes de 70 litros que en su día contuvieron aceite de oliva hispano. Se lanzaban desde la trasera de los almacenes que había a lo largo del Tíber. Los arqueólogos españoles que han excavado el vertedero creen que el montículo empezó a elevarse en el siglo I, cuando también el Imperio alcanzaba sus cotas más altas.

En torno a la misma época, los estibadores de Arles tenían otro sistema: tiraban los envases al río. En el siglo I esta ciudad del sur de Francia situada a orillas del Ródano era la próspera puerta a la Galia romana. Mercancías llegadas de todo el Mediterráneo se transferían allí a las barcazas fluviales que, arrastradas a la sirga Ródano arriba, abastecían los límites septentrionales del Imperio.

«Era una ciudad en la encrucijada de todos los caminos, donde llegaban productos del mundo entero», dice David Djaoui, arqueólogo del Museo Departamental del Arles Antiguo. El propio Julio César había otorgado carta de ciudadanía a la población de Arles en pago a su apoyo militar. En el centro urbano actual, en la margen izquierda del Ródano, todavía se yergue el anfiteatro en el que 20.000 espectadores disfrutaban de las luchas de gladiadores, pero del puerto que financiaba todo aquello, y que ocupaba aproximadamente un kilómetro de la orilla derecha, no queda más que una sombra en el lecho fluvial: una ancha franja de basura romana.

Basura para ellos, no para nosotros. En el verano de 2004, un buzo que examinaba el vertedero en busca de tesoros arqueológicos reparó en un trozo de madera que asomaba del fango a cuatro metros de profundidad. Resultó ser el extremo de popa del costado de babor de una barcaza de 31 metros de eslora. La embarcación estaba casi intacta; la mayor parte seguía enterrada bajo las capas de lodo y ánforas que llevaban protegiéndola cerca de 2.000 años. En su interior guardaba su último cargamento y hasta unos cuantos efectos personales de la tripulación. Gracias a este y otros pequeños milagros –entre ellos otra «intervención» de Julio César–, la barcaza ha emergido de la basura para reanudar su última travesía, esta vez a cubierto en un ala novísima del Museo Departamental del Arles Antiguo.

El pasado mes de junio los restauradores se afanaban en la preparación de la barcaza para su presentación pública. Aquellos días me alojé durante una semana en una casita de piedra con vistas al Ródano. Arles no estaba todavía en temporada alta y las callejuelas de la ciudad estaban casi desiertas. El mistral soplaba sin tregua. Por las noches me despertaba el traqueteo de las persianas y el roce hueco de una botella de plástico rodando sobre la piedra del muelle.

Desde la azotea se veía la otra orilla del río, la derecha, en la que durante una estancia anterior el fotógrafo Rémi Bénali y yo mismo habíamos recogido dos herrumbrosos clavos artesanales, aunque tenían más de púa que de clavo.

Entonces, como ahora, no había en el muelle más que un gran contenedor de transporte, pero durante siete meses de 2011 aquel contenedor había servido de cuartel general de los buzos y arqueólogos que se pasaban los días entrando y saliendo del agua para aspirar el lodo que cubría la barcaza romana, serrarla luego a mano en diez partes y acto seguido sacarlas del agua una por una con una grúa. Los clavos que recogimos se habían caído de uno de los maderos empapados, lo que significaba que eran más o menos de la misma época –y seguramente del mismo estilo– que los usados para clavar a Jesucristo en la cruz.

Entonces, como ahora, no había en el muelle más que un gran contenedor de transporte, pero durante siete meses de 2011 aquel contenedor había servido de cuartel general de los buzos y arqueólogos que se pasaban los días entrando y saliendo del agua para aspirar el lodo que cubría la barcaza romana, serrarla luego a mano en diez partes y acto seguido sacarlas del agua una por una con una grúa. Los clavos que recogimos se habían caído de uno de los maderos empapados, lo que significaba que eran más o menos de la misma época –y seguramente del mismo estilo– que los usados para clavar a Jesucristo en la cruz.

Al contemplar las aguas del Ródano, grises, ominosas, revueltas, con remolinos tan rápidos como cambiantes, intenté imaginar por qué alguien querría bucear allí. No fui capaz. Tampoco lo fue Luc Long al principio. Él es el arqueólogo cuyo equipo descubrió la barcaza. Lleva decenios buceando en este río, pero aún no se ha reconciliado con el recuerdo de su primera inmersión.

Long, de 61 años, trabaja para el Departamento de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas y Submarinas (DRASSM) del Ministerio de Cultura francés. Había trabajado en pecios por todo el Mediterráneo cuando en 1986 su amigo Albert Illouze, buzo y buscador de pecios, despertó en su conciencia el remordimiento de no haber explorado el río de su infancia. Los arlesianos dieron la espalda al Ródano hace siglos, antes incluso de que las redes viarias y ferroviarias le restasen importancia comercial. Aprendieron a temerlo como fuente de inundaciones y enfermedades, y Luc se crió en esa tradición. «No me apetecía nada bucear en el Ródano», afirma.

Él e Illouze se sumergieron en el río una mañana de noviembre, enfrente del actual emplazamiento del museo. El agua estaba a unos 9 °C, llena de espumarajos y hedionda (en las inmediaciones había desagües de aguas fecales). No había más de un metro de visibilidad, lo que en el Ródano es todo un récord de transparencia. La corriente zarandeaba a Long con una fuerza que lo atemorizó. A unos seis metros de profundidad descubrió un tapacubos, atornillado a una camioneta. Despacio, con cierta aprensión, avanzó a tientas hasta la portezuela del conductor. En el asiento halló un ánfora romana.

Después, ambos se encontraron buceando sobre un vasto campo de ánforas. Long nunca había visto tantas piezas intactas juntas. Fue una revelación: desde ese momento se ha dedicado al estudio de los desechos romanos. Pero el Ródano sigue sin ser un lugar agradable para trabajar. Él y sus hombres tuvieron que habituarse a la oscuridad, la contaminación, los patógenos. Entre carritos de supermercado y coches accidentados, vivieron encuentros con siluros gigantes, unas bestias de hasta 2,50 metros que aparecían de las tinieblas para morder las aletas de los buzos.

Transcurrieron unos 20 años sin que nadie prestara demasiada atención a la labor de Long. En 2004, cuando su equipo descubrió la barcaza que bautizaron como Arles-Rhône 3 (previamente habían localizado vestigios de otras dos embarcaciones), ni se le pasó por la imaginación que pudiera haber presupuesto para reflotarla. Con ayuda de un colega serró una sección de la parte expuesta; este la analizó y reanalizó hasta convertirla en serrín. En 2007 tres arqueólogos más jóvenes, Sabrina Marlier, David Djaoui y Sandra Greck, tomaron el relevo del estudio de la nave.

Cuando ese año iniciaron las inmersiones en el pecio, Long procedió a examinar el resto del vertedero, unos 50 metros río arriba. Justo delante del casco urbano de Arles comenzó a localizar piezas de la ciudad: piedras monumentales, como el capitel de una columna corintia en la que pudo apreciar huellas de la erosión del mistral. También empezó a encontrar estatuas; una Venus aquí, un galo cautivo allá. Se corrió la voz. La policía aduanera francesa advirtió a Long de que quizá su labor fuese vigilada por ladrones de antigüedades. Cuando sus buzos hallaron una estatua a tamaño natural de Neptuno, dios del mar y de los marinos, esperaron a que anocheciese para subirla a tierra.

Antes de concluir la temporada de inmersiones, el buzo que había dado con la Arles-Rhône 3, Pierre Giustiniani, descubrió la estatua que trazaría el nuevo rumbo de la embarcación: un busto de mármol que parecía representar a Julio César, cuyos retratos son sorprendentemente escasos. Este podría ser el único existente de los que fueron esculpidos en vida de César, quizá tras la declaración de Arles como colonia romana, lo que supuso el inicio de siglos de prosperidad.

Hay que entender que Arles es una ciudad pequeña, incluso pobre, dice Claude Sintes, director del Museo Departamental del Arles Antiguo. El taller de locomotoras cerró en 1984; el molino de arroz y la papelera, la pasada década. Apenas si queda más que el turismo. Los visitantes acuden en parte por Van Gogh, quien durante una temporada pintó en Arles. Pero el subsuelo sobre el que se asienta la ciudad está «minado» del pasado romano: casi no puedes dar una palada en tu jardín sin tocar una piedra o una tesela romanas. La exposición organizada por Sintes a partir del busto de César, una vez que la noticia del hallazgo dio la vuelta al mundo, demostró que algunos de esos objetos tienen valor comercial. «La exposición fue todo un éxito –recuerda–. Cuando nuestra modesta ciudad recibió 400.000 visitantes, los políticos comprendieron que el potencial económico era enorme.»

En otoño de 2010, cuando la exhibición sobre César llegaba a su fin, esas mismas autoridades buscaban ya más proyectos culturales en los que invertir: la UE acababa de declarar Marsella, y toda la Provenza, Capital Europea de la Cultura 2013. Y Arles quería sacar tajada de aquella acción promocional. De repente se materializaron nueve millones de euros para ampliar el museo de Sintes con un ala nueva en la que exhibir una barcaza romana. Solo había una condición: el proyecto tenía que estar acabado en 2013.

El plazo suena razonable, si no sabes lo que es la madera antigua y el Ródano. El lodo había protegido las tablas de la Arles-Rhône 3 de la putrefacción microbiana, pero el agua había disuelto la celulosa e invadido las células de la madera, convirtiendo la embarcación en una estructura blanda y esponjosa. «La madera se sostenía por el puro soporte del agua –explica Francis Bertrand, director de ARC-Nucléart, un taller de restauración y conservación de Grenoble–. Si se evaporase, toda la estructura se vendría abajo.» La solución sería dejarla unos meses sumergida en polietilenglicol y luego someterla a un proceso de liofilización, rellenándola gradualmente con el polímero antes de eliminar el agua. Pero habría que partir la nave en tantos pedazos como fuese necesario para que cupiesen en los liofilizadores. El proceso llevaría dos años.

Solo quedaba una temporada de excavación, 2011, para retirar la barcaza del Ródano. «El proyecto estaba condenado al fracaso», recuerda Benoît Poinard, buzo a cargo de la operación. En el Ródano solo se puede bucear desde finales de junio hasta octubre, cuando la corriente no es tan violenta. Y tres o cuatro meses no bastarían para rescatar la Arles-Rhône 3.